“Vìte Dè Fane, barèse verasce,

Attane de figghie, iòmmene de pasce.

Galandòme nate de stamb’andiche

Stemate da tutte, nu rare amiche.

Iève puète de chidde strafine

Che la pènn’a rrise com’a Rossine.

Pertate a raggiòne n-ghiànde de mane,

Vevève sèmbe da vère crestiàne.

Vetucce iè vvive e nno mmore cchiù

Iìnd’o core de l’amisce sù”.

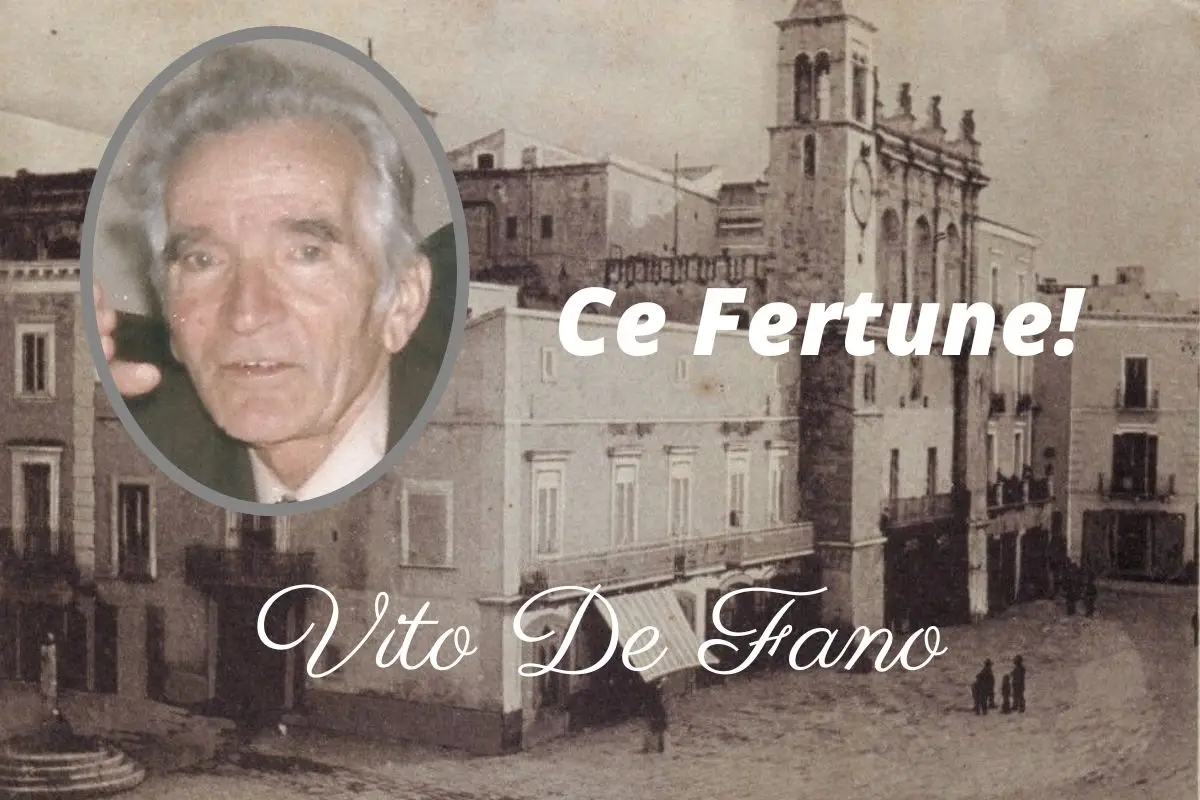

Vito De Fano rappresenta una figura di grande rilievo nella tradizione della poesia dialettale barese. Nato a Lecce il 30 giugno 1911, si trasferisce ben presto a Bari con la sua famiglia, composta da un padre barese e una madre originaria di Otranto. Fin dalla giovinezza, manifesta un carattere gioviale e socievole, caratterizzato da una spiccata inclinazione per l’ironia, in particolare l’autoironia. Questa sua attitudine lo spinge a coltivare una sincera passione per il dialetto barese, nonostante non avesse avuto studi approfonditi in linguistica dialettale. La sua abilità nell’afferrare l’essenza del vernacolo barese si sviluppa soprattutto attraverso l’ascolto attento dei dialoghi nella “Bari vecchia”, un luogo dove le vibrazioni, le sfumature e la concretezza del “sentire” popolare si rivelano più vividamente.

La sua attitudine di ‘ascoltatore’ si rivela essere il segreto della sua poesia, permettendogli di cogliere sia gli aspetti comici che quelli più struggenti delle esperienze quotidiane. Nel 1939, Defano sposa Martiradonna Apollonia e dalla loro unione nascono tre figli: Mariolina, che diventerà una talentuosa e autentica interprete dell’opera paterna, e i due maschi, Antonio e Giuseppe.

La sua carriera poetica inizia nel 1944 con la pubblicazione della sua prima poesia, “Matalene e C.”, a cui seguiranno una serie di raccolte di poesie in dialetto, tra cui “U Miglionarie” (1946), “Meroske” (1962), “Storie e Patorie” (1966), “Fragagghie” (1969), “Mbilembò” (1975), “Fascidde” (1982), “Benàzze” (1986), e infine “La Cialdèdde” (1989), quest’ultima pubblicata postuma.

Oltre alla sua produzione poetica, Defano ha scritto anche alcune commedie dialettali, che sono state degnamente rappresentate da sua figlia Mariolina e da altri noti esponenti del teatro dialettale barese, come Pignataro, Spadaro e Ciardo. Tra le sue opere teatrali più conosciute ci sono “Nu matte fesciute da Vescègghie” (Bari, 1976), “U scarpare gedezziùse” (Bari, 1977) e “Na scernàte desgrazziàte” (Bari, 1981). Ci sono anche altre commedie, meno note, che rimangono inedite e riposano nel cassetto della sua scrivania, in attesa di un’eventuale riscoperta.

Un elemento ricorrente nella sua poesia è la capacità di dare voce agli animali, un aspetto che amava sottolineare con grande modestia, affermando che non voleva sminuire i grandi poeti del passato. La sua scrittura è caratterizzata da versi semplici e immediati, unita a un’ironia sottile ma incisiva, come dimostra la poesia “U Vindisette”, considerata un vero e proprio cult della comicità dialettale. Il suo modo di raccontare è genuino e popolare, ma allo stesso tempo saggio e fatalista, conferendogli un posto di merito nel panorama dei poeti dialettali baresi.

Defano muore a Bari il 25 gennaio 1989 e trova riposo nel cimitero locale, accanto alla sua amata ‘Nennè’. In riconoscimento della sua importanza culturale, la città di Bari ha dedicato una strada nel quartiere di San Girolamo e una scuola elementare nel quartiere di San Paolo alla sua memoria. La sua eredità continua a vivere nei cuori di chi ama la poesia e la cultura barese.

Battàglie modèrne (Battaglie moderne)

Me stèv’a ddìsce Rocche u pertenàre (Rocche = Rocco)

C’aiìre sèra notte don Diodòre (Diodòre = Teodoro)

Se retrò abbattùte, stanghe, amàre,

CChiù bbiànghe de la cère e nn’ècchie ggnòre.

Donna Viatrìsce mbèsce, la vammàre, (Viatrìsce = Beatrice; vammàre = levatrice)

Menì cu sobbraffiàt’e u battecòre,

Giùglie u zaràffe e MMìnghe u tavernàre (Giùglie = Giulia; Mìnghe = Domenico)

Scèrn’a la Cròscia Vèrde e stonn’angòre. (Cròscia Vèrde = Pronto Soccorso)

O ragionìire se rembì l’acchiàle, (l’acchiàle = gli occhiali)

Gennàre u strascenòrne cule n-dèrre…

Iì addemannàbbe: «Sciòbbre generàle? (Sciòbbre = Sciopero)

Cortè? Mazzàte? Fùscia fusce? Uèrre? (Fùscia fusce = Fuggi fuggi)

Avònne chemmattùte mbrìima lìnie?» (chemmattùte = combattuti)

«No!» respennì: «Riuniòn’o Condomìnie!»

Iàrie de tembèste (Aria di tempesta)

«Tanìne, prè vìine ddò, curr’a mamàmme, (prè = presto)

Pelìzze u musse, allàss’u “ceggiolòne”,

Mechèle fusce, làvete le gamme, (gamme = gambe)

Assìtte, lìsce, fatte le lezziòne. (lìsce = leggi)

Avàst’a rrìte, citte! Iàmme iàmme,

A vvu, stetàte la televesiòne!

E ttu, chemmàre, cìirche d’aitàmme…

Stà vvène…dì ca iì no stogghe bbone!»

«A ccì? Percè? famm’accapì raggiòne…».

«Dope, t’u digghe dope, pe piacère…».

«Chemmàr’a mmè u mestère no me sòne!»

«Ma ce mestère, sore, ce mestère,

Marìdeme stà vvène do pallòne (Marìdeme = Mio marito)

E la BBare ha perdùte iùn’a zzère!». (la BBare = Il Bari calcio)

Ce fertùne!

Oh, ma chèdda Giuggliètte, ce fertùne!

Fegùrde ca nestèrze, pe la stràte,

Da na lambrètta matte fu arrenzàte

E n-dèrre mènza morte arremanì.

La pertòrne fescènn’o Poleclìneche

E ddà ngi-acchiòrne u fèdeche spappàte,

La milza rotte, u stòmeche scazzàte,

Na gamm’a ppìizze, u pète a nn’àlda vì.

M-bbacce, cchiù ppèsce angòre: dìinde rùtte,

Na rècchie appèse, u nase sfraggellàte

E nn’ècchie ca parève nu carvùtte.

Pèrò u sò dditte, è state affertenàte:

Tande nu tàgghie m-bbacce, u palm’asàtte…

Oh! ma la permanènde, stève ndàtte!

Taralli Gusto Classico EVO

Taralli Gusto Classico EVO

Lascia un commento